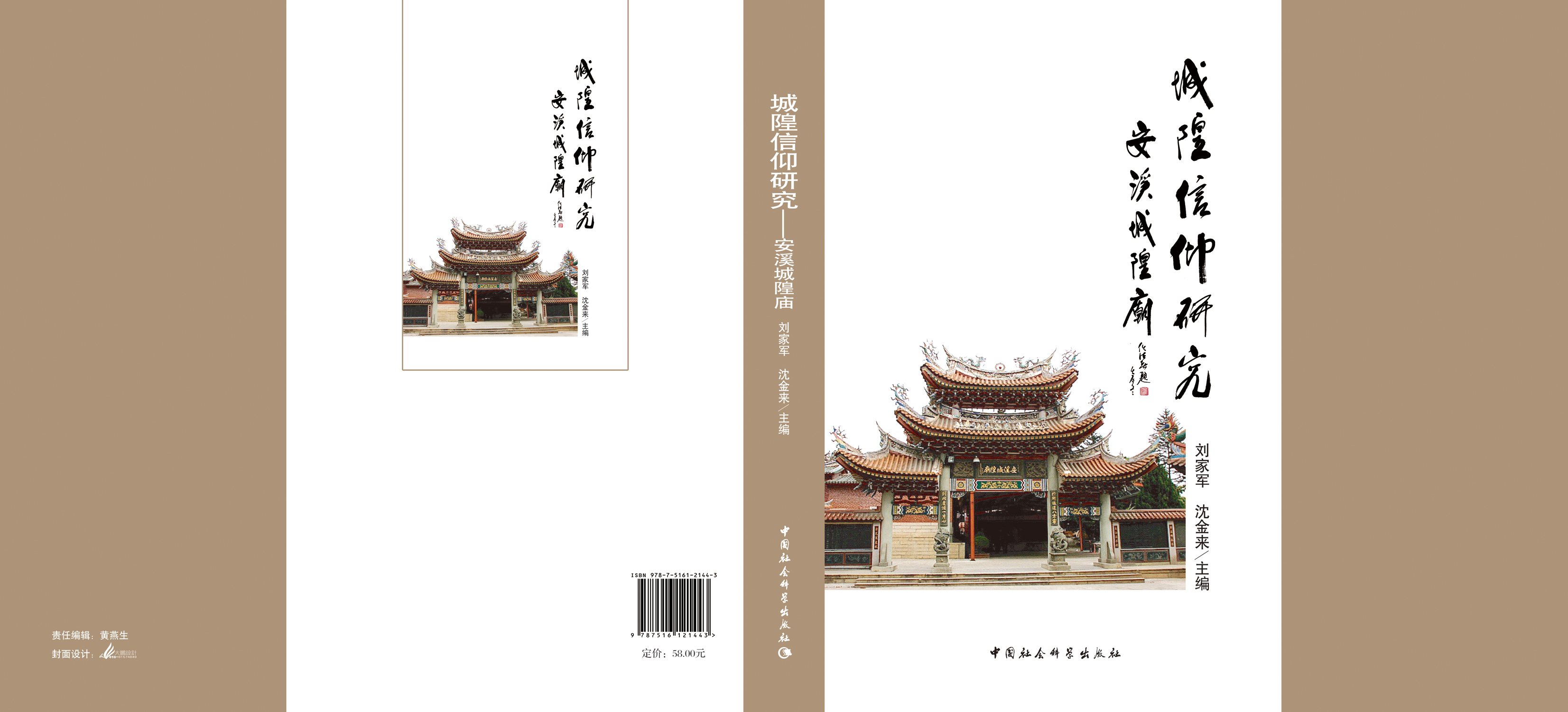

2013年3月,由中国道教协会任法融会长题写书名,我系刘家军老师执行主编的《城隍信仰研究》,由中国社会科学出版社出版发行。

该书的出版也是呈交给“第六届世界城隍文化学术研讨会暨世界城隍庙联谊会”(安溪)的一个重要成果,图文并茂、理据真实,也是我系师生服务“海西”文化建设的一份实践。国家主席习近平在福建工作时,曾对八闽文化遗产的保护和挖掘发表了诸多看法,也做了不少批示,比如对福建民间的陈靖姑文化、朱熹文化、清水祖师文化、城隍文化等不仅强调民族特色,还亲临民间文化原生地,如今看来,也正体现着举国上下“家国情怀”的一份文化溯源。

比如,安溪县不仅是名闻遐迩的铁观音茶叶故乡,实际上也是闽南城隍信仰香火最旺的“国际城隍文化溯源地”,原全国政协副主席张克辉、全国人大常委会副委员长王汉斌等国家领导人都曾莅临此文化田野;新加坡的道教圣地——韭菜芭城隍庙等都是从安溪(古清溪)分炉出去的,香火如今旺及南洋,正缘于此,第一届世界城隍论坛就在新加坡于2007年召开,李显龙总理盛装出席并追根溯源地谈了自己心目中的中华文化印象。

也正缘于此,我系的老师很早就将闽南城隍作为教学与科研的重要文化人类学个案,强调服务社会、热爱文化。刘家军老师两年前提交的闽南城隍文化分炉研究课题也荣获教育部立项,该书也正是在几次田野调查的基础上集体创作而成、图文并茂,倾注了我系师生的大量心血。

调查小组的成员主要来自我系的研究生,包括三名在读博士生,还吸纳四位来自中国台湾的研究生,管理学院的几位师生也给予了大力支持;该书还专门邀约了中国台湾辅仁大学郑志明教授、复旦大学郑土有教授、四川大学詹石窗教授、厦门大学郭志超教授、连心豪教授、华侨大学黄海德教授等学者的城隍新作。最后由安溪县委朱团能书记、厦门大学陈育伦教授、中国社科院曾少聪教授分别撰写了序言,力求“文化视野”尽量开阔。

当今时代,闽南城隍文化能得到教育部及中国社科出版社的重视,似乎也有民间文化风向标意义,我系领导、老师本着热心教育、奉献“海西”、服务于民的立足点,能及时把握住闽南文化的一些两岸交流热点、移民文化传播动态。刘家军老师说,其实这仅是一个较为基础性的肇始,离“理想情境”还甚远,因为城隍文化本来就具有“百科全书式”性质,与许多中国民俗文化事象一样,有着历史的、多元的、和合的厚重积淀,任何单元结构都无法诠释这一民族特色。因此,必须拓展、深化田野、“紧跟城隍”,携手各界贤达,接着还会有二、三部城隍著作出版,以期尽量将民族特色文化做实、做透,“有贡献、有实力、有前瞻”!

很显然,本书更是隐含了一个结论:神缘无尽、和而不同、求同存异。不仅是李克强总理所强调的两岸情怀——“打断骨头连着筋”,更是民众心理的“跨越海峡连着神”!也正如中国社科院民族所书记张昌东先生给予的鼓励:闽南还有超越“五缘”的“神缘”,虽然“汉民族研究”长时间相对“惰性”,但也正显得汉民族特色文化稍一挖掘就愈发激动人心,反衬着汉民族文化内涵的深厚浓重、多元精彩!

该书的出版,倾注了我系师生的很多心血,对世界城隍文化的整理、传播也算是一个“引玉”贡献,正如参加第六届世界城隍文化论坛的诸多文化专家、国际友人所言,“很及时、促香火、有震撼”,“这才是其他民族没有的中华文化特色”! (宗凡滟)